成为一名探讨中国政治话题的YouTuber后,官媒中央电视台前调查记者柴静的畅销书《看见》,看来在中国快要看不见了。

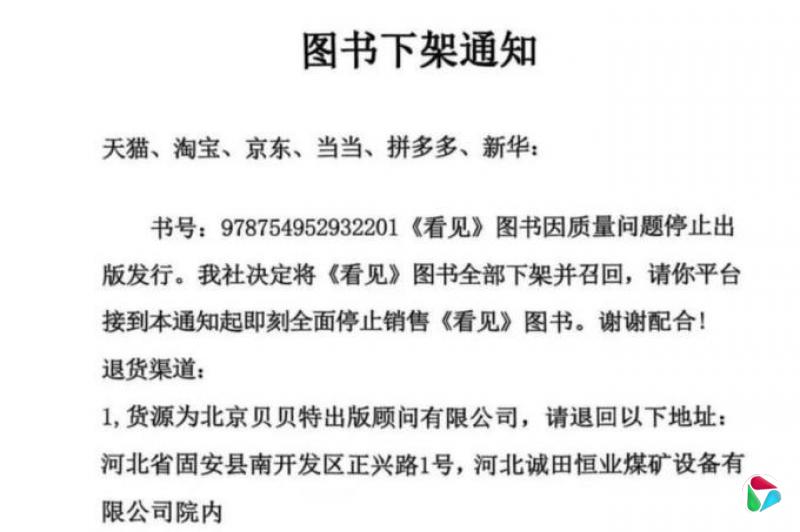

据香港《明报》报道,北京贝贝特出版顾问有限公司星期四(5月15日)发出下架通知,指《看见》一书因质量问题停止出版发行,将全部下架并召回。

报道称,这则下架通知的发函对象是天猫、淘宝、京东、当当、拼多多等电商平台和新华书店,要求平台接获通知后即时全面停售《看见》。

星期五(16日)的搜索结果显示,在这些中国主流电商平台上,仅剩少量个人卖家仍在出售《看见》,但也已在陆续下架停售中。

察客星期四晚上在京东将多家个人网店在售的《看见》加入购物车后,这些书星期五一早已全被下架。在京东自营的《看见》购买页面,多个城市的仓库中仍显示有货并可当日送达,但已无法下单,显见此次下架通知来得突然。

《看见》一书是柴静讲述逾10年央视职场经历的自传作品。她此前曾在《新闻调查》《面对面》《看见》等央视多档知名节目担任过记者和主持人。

在央视工作期间,柴静经历过2003年沙斯疫情、2008年汶川大地震等重大新闻事件,也报道过甘肃小学生服毒自杀悲剧,揭露中国音乐学院严重不公正的高考招生,还曾走进女子监狱探讨女囚杀害丈夫背后的原因。

在《看见》一书中,柴静将诸多此类公共事件的故事细节娓娓道来。2012年出版以来,该书销售超百万册,被视为中国社会10年变迁的备忘录,一度成为许多学校语文课的推荐书目,是在中国有极高知名度的畅销书。

柴静2014年离开央视后一度淡出公众视野,后来又在2015年推出自费拍摄的空气污染调查纪录片《穹顶之下》,引起中国舆论关注。不过在播出48小时后,相关视频和文章都从网上被撤下。

一些民族主义网民将《穹顶之下》与政治挂钩,指片尾致谢提到美国自然资源保护协会(NRDC),而NRDC在成立时接受了福特基金会40万美元的资助。他们据此认为柴静可能获得美国资金支持,拍纪录片丑化中国“叛国求荣”。

柴静在2017年随全家移居西班牙巴塞罗那,但一些激进网民对她的攻击不曾停歇。指她“歪屁股”“发表辱华言论”“刻意抹黑中国”的贴文,近年持续在中国网络上流传。

在这些言论传播的同时,《看见》被下架的消息与《穹顶之下》一样,在中国社媒上受到审查。微博、小红书上的诸多讨论被删,在微信搜索“柴静看见”,仅能查看20余篇被精选过的官方机构账号文章。

有知情人士告诉《明报》,下架《看见》是出版方与作者彻底切割的自我保全方式,因为柴静近期“屡在自媒体平台触碰北京官方不喜欢的议题”。有网民也说:“书没有问题,是人变得敏感了。”

这一“自媒体平台”显然指的是柴静的YouTube账号。柴静从2023年8月开始更新YouTube节目,去年将频道的内容方向转向中国政治和历史议题,在不到两年累积近90万名订阅者,已成为最受关注的中文时事YouTuber之一。

柴静的YouTube节目和她之前在央视的风格一脉相承,多采用访谈形式,采访对象包括中共开国领袖毛泽东秘书之女李南央、曾陷入中美交恶漩涡的美国外交官夫人庄祖宜、方方《武汉日记》译者白睿文等,一般是在中国很难通过审核并播出的内容。

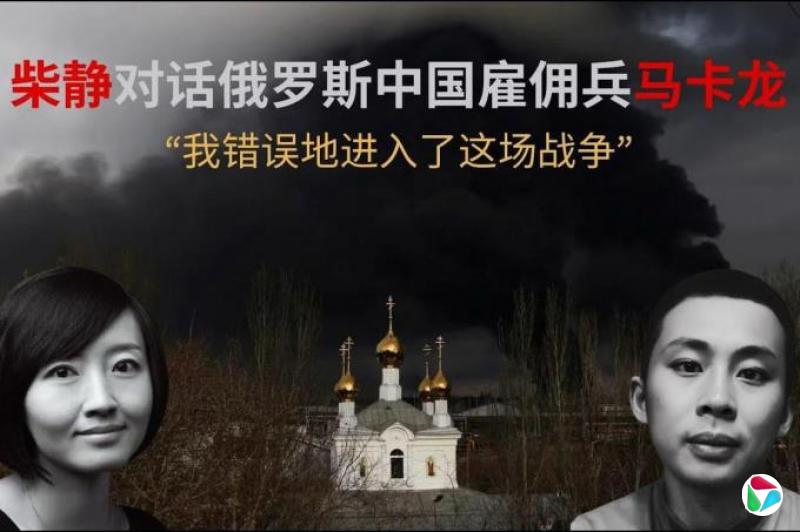

尽管YouTube在中国无法正常访问,柴静今年以来多期涉俄乌战争中国籍雇佣兵、国共内战等话题的专访节目,依然产生“破墙”效应,在中国网络上引起讨论。

柴静3月上传了对加入俄军的中国男子”红色马卡龙”的采访,迄今已有逾200万次播放量。据美国全国公共广播电台(NPR)报道,视频发布后,中国网民在小红书上发现了”红色马卡龙”的账号,并在评论区留言祝愿他平安归来,称是通过柴静的YouTube节目找到他的。

不过,包括”红色马卡龙”在内多名身处俄乌战事前线的中国人,他们在抖音、小红书等中国社媒上的账号也在柴静节目播出后被封。

柴静的最新一期节目是关于台海两岸的。当两岸再次笼罩战争阴云,柴静曾采访过的台湾老兵高秉涵主动联系她,讲述国共内战时惨烈的逃亡故事。他的一句“忘记苦难历史的人,必将成为下一次苦难的受害者”,被许多网民转发至中国大陆境内社媒。

柴静对高秉涵的首次访问于2012年在央视播出,高秉涵随后获得央视带有政治色彩的“感动中国”年度人物称号。

不过柴静说,国共内战的残酷核心,在当年的节目中没有被真正触及。她告诉NPR:“大多数时候,我只是把(在央视)被中断的工作做完而已。”

《看见》影响一代中国新闻学子

香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成星期四(5月15日)晚在社交平台Threads发文称,《看见》被全网下架,是一个时代的结束。“我说的时代,是一个无数年轻人从流行读物中被唤起新闻理想的时代。”

也是香港中大新闻学硕士项目主任的方可成说,从2012年初版到现在,《看见》是一届又一届新闻系学生最重要的入学理由;在中大今年9月开学的新生申请书里,还有很多人在说《看见》的影响。这一硕士项目的申请者几乎都是中国大陆学生。

他写道:“这当然遗憾,但对于柴静来说,相信她已经坦然准备好了进入下一个时代。在那里,她将会继续点燃许多人,尽管是通过不同的媒介。”

方可成这则贴文的其中一张配图,显示的是一个拥有逾5万名成员的豆瓣小组,名叫“大学后悔学新传(新闻传播)”。小组简介中用黑色粗体写道:“没有一本《看见》是无辜的!”

因《看见》而加入新闻业的这些中国年轻一代,近年面对的是马克思主义新闻观熏陶,以及蓝底白字“通报时代”的行业环境。

在一些人看来,《看见》所记录的中国新闻黄金时代,在现实中早已被“下架”;被“看不见”的《看见》,再次成为中国时代气候的注脚。