普遍存在于手机、电脑、汽车、各类电子设备的晶片,被公认为21世纪的石油,各国或区域无不将晶片视为战略物资。美国在2022年通过晶片与科学法,投入逾520亿美元促进国内晶片研发与制造,如今已吸引逾1000亿美元投资就是一例。已跻身产业下游——晶片封装与测试重镇的东南亚当然也不例外,正摩拳擦掌向产业的中游环节发力,欲在更上游的晶片制造领域站稳脚跟。然而,在中国、印度等经济体积极扩产带来削价战、供过于求的危机下,这一役东南亚能否顺利披荆斩棘?

近几年,各地晶片巨头接踵来到东南亚投资,整个区域的晶片制造业,似乎已来到腾飞的临界点。

今年4月,全球前五大晶圆代工厂之一联华电子(UMC),在新加坡设立的新晶片厂正式启用,全面投产后,每年产能将增加近50%至100万片晶圆。这是联华电子2001年开始进驻新加坡以来,首次在本地扩大产能。

去年6月,全球晶圆代工龙头台积电(TSMC)持股的世界先进(VISC),与恩智浦(NXP)联手投资78亿美元在新加坡兴建晶圆厂。

时间再往前移,同样是全球晶圆代工巨头之一的格芯(GlobalFoundries),在2021年宣布出资40亿美元,在新加坡打造12英寸晶圆厂,已在2023年9月投运。

东南亚迎晶片厂投资热

这波晶片厂投资热潮,也席卷其他东南亚经济体。

先说邻国马来西亚,德国晶片巨头英飞凌(Infineon)在2023年8月宣布,大幅扩建在当地的厂房,以打造全球最大8英寸碳化硅(SiC)功率晶圆厂。

越南政府也不落人后,今年3月批准一项投资额近13万亿越南盾的晶圆厂建造计划,潜在投资者包括格芯以及台湾力积电(PSMC),预计最迟2030年竣工。完成后,这将成为越南首座晶圆厂,标志着越南半导体战略的一大突破。

有 “东方底特律” 美誉的泰国也没闲着,去年宣布投资115亿泰铢(4亿5226万元)建造国内首家碳化硅晶圆厂,预计2027年首季投产,主要为汽车和数据中心等产业生产晶片。

半导体业大致可分三大环节,即上游的晶片设计、中游的晶片制造、下游的晶片封测。东南亚向来最擅长的是属于下游的晶片封测领域。

据美国半导体行业协会(SIA)以及波士顿咨询集团(BCG)发布的联名报告,2022年东南亚占据全球封测产能近20%。到了2032年,东南亚在封测领域的市占率,将进一步增长至27%。

上述晶片厂投资项目反映,东南亚正摩拳擦掌,努力往上游,在一向由台湾、韩国、中国大陆雄踞的晶片制造领域,分一杯羹。

在半导体价值链中,越是上游的产值,越诱人。据德邦证券的资料,晶片封测环节仅占据6%产值;相比之下,晶片制造环节则贡献19%的产值。晶片设计、电子设计自动化(EDA)、 知识产权(IP)则一共占据近60%产值。

国际半导体产业协会SEMI的东南亚区总裁陈美婷接受《联合早报》访问时说,在人工智能、电动车、工业自动化、边缘运算的驱动下,到了2030年,全球半导体市场将达到近1万亿美元的规模。

“对东南亚经济体而言,这是一项极具吸引力的商机。发展晶片制造业,不仅能引领产业转型,还能创造高品质、高薪资的就业机会。”

昔日的晶片制造业霸主美国,也正砸重金吸引晶片业巨头进驻或回流。美国的晶片法出台至今,美国已吸引逾1000亿美元投资流入,包括台积电在今年3月宣布,在原有的650亿美元投资基础上,进一步追加1000亿美元;美国晶片制造巨头英特尔(Intel),也宣布计划投资1000亿美元,在美国四个州扩产或建造新厂。

美国积极的招商引资之举,会否连带分薄东南亚晶片制造业所获的投资?

国际数据公司(IDC)亚太区半导体研究主管江芳韵受访时回应,由于美国瞄准的是10纳米以下,先进制程晶片生产,而东南亚则侧重于成熟制程,因此技术上,两者并无直接竞争。

各巨头积极多元化供应链

尽管在技术上,东南亚的晶片愿景不是最先进的,但整个区域积极打造晶片厂,与国家战略和安全脱不了关系。

Digitimes研究分析师陈泽嘉受访时说,眼见全球地缘政治日趋紧张,让半导体供应链 “断链” 风险节节攀升,东南亚自然想让更多晶片厂 “落地生根”,即使地缘冲突加剧,也不至于暴发晶片荒。

“各国都会担忧断供风险,因此大家都希望可以自己制造晶片,免于彻底受制于国外。”

事实上,近10年发生的各种全球或区域事件,也无形中推了东南亚一把。首先是2020年暴发的冠病疫情,让各晶片巨头意识到晶片供应链的脆弱性。

据咨询公司麦肯锡在2020年次季进行的调查,多达93%的企业计划在疫情后提升供应链的韧性,包括将产能拓展至区域内其他经济体,甚至是进一步延申到其它区域。

“经过疫情的冲击,全球半导体巨头无不开始检讨,产能过于集中于少数几个国家的事实。”

地缘政治冲突升温,尤其是台海危机、美中博弈愈演愈烈,更加深供应链分散的紧迫感。江芳韵透露,在客户催促下,越来越多半导体企业提出 “中国大陆加一 ”或 “台湾加一” 的策略,即在这两个经济体外另行打造晶片厂。

此背景下,东南亚也凭着手中多张好牌,摇变众晶片巨头的宠儿。陈美婷指出,除了地缘政治立场较为中立,东南亚也受惠于半导体业基础稳健。“举例来说,马国已在封测领域打好基础,且持续吸引着各大半导体设备厂进驻;新加坡则已在晶片设计、制造环节取得不俗成绩。”

“越南和泰国也正努力完善化国内基础设施,借此吸引更多投资。”

江芳韵也点名新加坡,说和其他东南亚经济体相比,新加坡技术人才相对充足,且水电供应稳定,为晶片制造环节提供了支撑。“因此不难理解,为何格芯、联电等晶圆代工厂会优先考虑新加坡。”

中国积极扩大产能引发削价战

碍于其他经济体或区域同步加码投资建厂,形成“群狼环伺”的局面,东南亚的半导体业升级之路,注定波折重重。

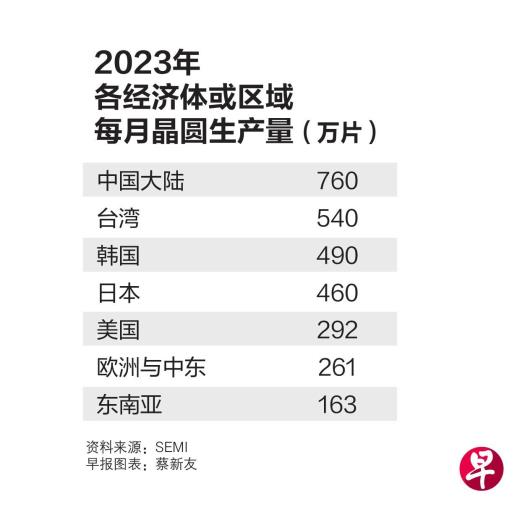

继美国发动科技与晶片战,限制中国生产先进晶片的能力后,中国选择另辟战场,大举生产22纳米以上的成熟制程晶片,这对东南亚晶片制造计划而言,是一场硬仗。

中国晶圆代工巨头中芯国际(SMIC)和华虹集团,今年正扩大28至22纳米成熟制程晶片产能;晶合集成也会扩产55至40纳米制程晶片。

华泰证券预计,2024年至2027年间,中国成熟制程晶片产能将迎来27%的年均涨幅;国际数据公司估算,今年中国在全球成熟制程晶片的市场份额将达到28%,到了2027年则会进一步攀升至39%。

伴随中国扩产而来的,是一场血腥的价格战。日经亚洲今年2月引述消息人士报道,美国知名半导体制造商Wolfspeed售卖的6英寸碳化硅晶圆,价格为每片1500美元,中国供应商的报价则仅有500美元,有者甚至更低。

江芳韵说:“中国晶片厂凭借政府激励措施,扩产成熟制程晶片之举,对晶圆价格、东南亚晶片制造业,形成了巨大压力,后者生存空间遭到压缩。”

疫情后晶片需求增幅有限

除了中国,南亚大国印度也正奋起直追。

印度已在2021年12月启动 “印度半导体计划”(ISM),以打造一个自给自足的晶片生态圈。今年5月14日,印度政府批准了一项由富士康、印度本土HCL集团合资组成的半导体厂,生产手机、电脑、汽车系统等晶片。

曾是全球晶片制造重镇的欧洲,也在借由种种措施重拾昔日光辉。欧盟执委会已在2022年提出 “欧洲晶片法”,借此加强欧洲晶片研发以及生产能力,且设下目标最迟在2030年,占据全球晶片生产20%份额。

在欧盟补贴下,台积电也携手欧洲半导体企业,在德国建造12英寸晶圆厂,预计在2027年投入生产。

陈泽嘉说,上述事件已反映出,除了是产业发展的火车头,各经济体也视晶片制造业为国家安全的一环。“为了避免受制于国外,大家都宁愿冒着供过于求的风险,积极投资建造晶片厂。”

他观察到,自疫情结束后,手机和电脑的需求都没迎来强势增长,连带使得成熟制程晶片需求和销售增幅有限。“此刻各经济体还大幅增加晶片供应,无疑对东南亚晶片制造业形成 ‘夹杀’局面。”

江芳韵也持相同看法,指成熟制程晶片已陷入供过于求的窘境。“在挥之不去的价格压力下,东南亚晶片领域将面临挑战。”

专家:东南亚应“抱团取暖” 携手做大市场大饼

各经济体或区域群狼环伺下,东南亚晶片制造业应当如何才能突围而出?

众受访者的答案,离不开“抱团取暖”。

江芳韵认为,东南亚各国应当建立更深入的经贸合作,携手壮大这块市场大饼。陈泽嘉也看法一致,说东南亚任何经济体的市场规模,都不足以喂养国内晶片厂,因此和区域伙伴加深经贸关系,扩大国内晶片出口是必要的。

“晶片制造业能否成功,或吸引外资踊跃投资,很大程度上取决于市场需求是否足够诱人。中国和印度具有庞大潜力,归功于国内人口超过14亿,即使只有一半人口具有消费能力,也足以创造巨大的内需市场来扶持晶片制造业。”

“既然东南亚各国都不具备相等的市场规模,唯有加深区域同盟关系。” 换句话说,发展晶片制造业的过程中,东南亚各国并非只有竞争关系,彼此间也存在合作或伙伴关系。

近年一系列事件,也反映出东南亚对于晶片的需求不俗,有利区域各国晶片出口。例如,去年4月马国已在雪兰莪打造东南亚最大的晶片设计园区。

项目执行单位雪兰莪资讯科技及数码经济机构(SIDEC)曾透露,碍于马国缺少晶圆代工厂,园区内的晶片设计公司,可能会向新加坡晶片厂下单。

此外,东南亚不断吸引数据中心项目投资,也为区域晶片制造业贡献商机。这是因为,每一台伺服器,需要数十颗晶片,包括中央处理器(CPU)和存储晶片等。

去年首10个月,马国已吸引1417亿令吉的数据中心投资,同比飙涨逾三倍,晋身区域数据中心重镇。投行与咨询公司ARC集团也估计,2023至2029年间,东南亚数据中心投资额将迎来9.59%复合年增长率(CAGR)。

泰国和马国电动车投资项目蓬勃,也进一步为东南亚晶片制造业注入强心针。

一部内燃式引擎车大约搭载着600颗晶片,电动车则需要大约1600颗。

据淡马锡和LeapFrog在去年9月发布的报告,到了2030年,东南亚有望迎来3650亿美元的电动车项目投资。

东南亚能否拥有10纳米以下晶片厂?

东南亚现有晶圆厂皆聚焦在成熟制程晶片,例如,格芯新加坡厂聚焦在130至40纳米制程,联电在本地的新厂则侧重于28至22纳米;马国多数晶片厂则聚焦在100纳米以上的制程。

展望未来,东南亚有否可能打造出如台积电、三星电子般的10纳米以下先进制程晶片厂,或吸引相关投资进驻?

江芳韵认为,这具有挑战性,因先进晶片厂需要的技术人才、设备以及成本,都和20纳米制程以上不可同日而语。

据Digitimes研究的资料,90至20纳米制程的晶片厂,建造成本介于20至90亿美元间。然而若是14纳米制程晶片厂,成本将飙升至100亿美元,5纳米厂成本则进一步走高至160亿美元。

陈泽嘉指出,撇开成本和人才问题不谈,东南亚若要往先进制程升级,还须要考虑到需求量。先进晶片制造商决定是否投资前,会考虑到当地有否客户下单、订单量多少等。

“毕竟,一座先进晶片厂成本超过100亿美元,而且还没计入后续的营运成本。若看不见诱人的订单量,先进晶片厂自然没有理由前来投资。”